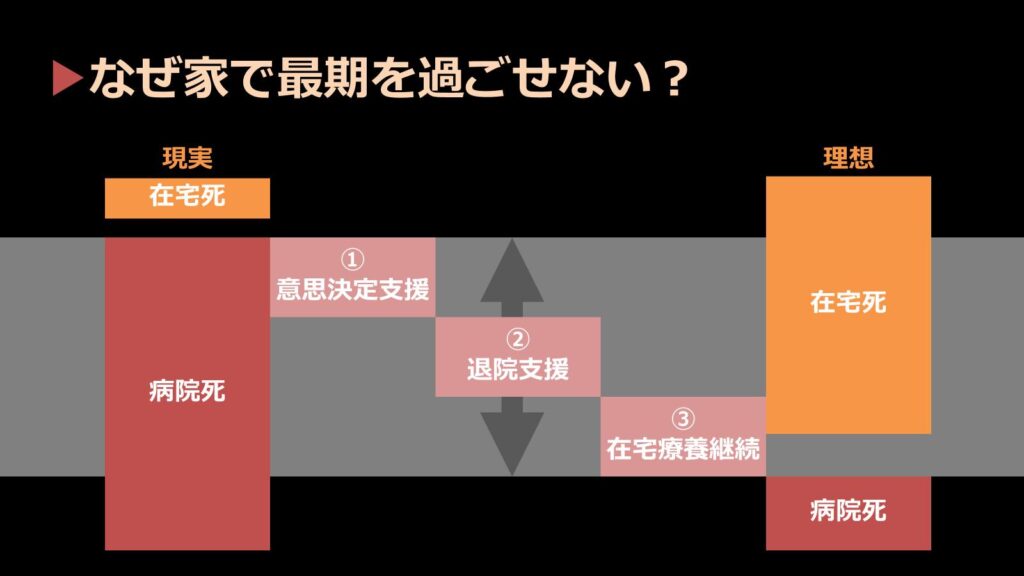

がん在宅死の理想と現実

がん在宅死の理想と現実。

がんでこれ以上の治療が難しくなったら最期は自宅で過ごしたい。

70%の方がそう答える一方、自宅で最期を迎えることができるがん患者さんはわずか12.3%。80%以上の方が病院、その多くが緩和ケア病棟ではなく一般病棟で亡くなっている。

このギャップはなぜ生じるのか。

ここには、①意思決定支援、②退院支援、そして③在宅療養継続、この3つの課題があるように感じる。

①意思決定支援

日本では、がんと診断されてから亡くなるまで、がん患者さんとご家族に継続的に伴走してくれる医療者がいない。

高血圧でかかりつけの医療機関で住民健診を受けたら便潜血陽性だった。

下部消化管内視鏡を近くの総合病院で受けたら、S状結腸に進行がんが見つかった。CTでは多発肝転移もあり、そこから地域のがん治療拠点病院に紹介された。

がん治療拠点病院では腫瘍内科で化学療法が実施された。その後、消化器外科に転化となり手術を行ったが、再び腫瘍内科で化学療法を重ねることに。何種類かの治療を試みるも、標準治療は打ち尽くし、これ以上の積極的治療は難しいと判断。緩和ケア科に紹介される。緩和ケア科で疼痛緩和を行っていたが、徐々に通院が大変になってきたため入院を勧められるも、本人は自宅で過ごしたいと意思表示したため在宅療養支援診療所に紹介された。

がん患者さんの多くはこのような経過をたどる。

途中、合併症で消化器内科で胆道ドレナージをされることもあれば、放射線科で緩和照射が行われることもある。

いずれにしても、治療するかしないか、治療するならどの治療を選択するか、さまざまな重大な意思決定が次々に連続してやってくる。その都度、専門性の異なる医師が、それぞれの選択に関わる。しかし、そこにはその人の人生の継続性という文脈に対する十分な配慮は期待できないことが多い。

誰もが最善に期待する。

きっとうまくいくはず。そんな気持ちで治療を選択し、治療を継続する。

治療に専念することで、不都合な事実=がんは治癒せず、いずれその時はやってくるということの受容を先送りする。

そして気がつけば、身体機能(いわゆるパフォーマンスステイタス)は徐々に低下し通院も退院も困難な状況になっている。

このようなケースが多いのではないだろうか。

スムースな意思決定支援と在宅復帰のために、二人主治医制(病院主治医+在宅主治医)が議論されているが、在宅医療は通院困難にならないと保険診療として患者さんのお宅を訪問することができない。

がんの在宅療養の導入を目的とする場合には、予後半年以内と想定される終末期がんの患者さんについては、訪問診療を許可すべきではないだろうか。

訪問看護は通院困難か否かに関わらず導入が可能ではある。現状、緩和ケア外来に通院しながら訪問看護を利用している患者さんもいる。

もし、訪問看護師さんたちが、外来化学療法などをしている段階から伴走することができれば、人生の最終段階の意思決定支援にもう少し手前から関わることができるのではないだろうか。

このあたりは、病院と地域の看看連携を強化することで、患者さんが安心して治療を継続しつつ、将来に備えることができるようになるのではないだろうか。

②退院支援

患者さんの中には、明確に、効果的な治療法がないなら、自宅で過ごしたいとあらかじめ意思表示されている方もいる。入院中、日々衰弱していく状況の中で、1日でもいいから家に帰りたいとおっしゃる方もいる。

しかし、このような方でも在宅療養にはつながりにくい。

病院が退院を提案してくれない。

病院が退院の許可をしてくれない。

患者さんたちからのこんな訴えは少なくない。

そして、退院を許可してくれたとしても、退院調整が間に合わないケースが少なくない。2023年、僕が管理医師をしているクリニックでは、がんの在宅療養支援のご依頼うち、約4割の方が退院ができなかった。その前に病院で亡くなったり、状態が急激に悪化して帰れる状況ではなくなったり。

終末期のがん患者さんの平均的な在宅療養期間は約3週間。

中には1週間未満、あるいは退院同日に亡くなる方もおられる。

退院に時間をかけていたら、帰れなくなってしまのだ。

がん拠点病院には、広域から患者さんが集まる。

築地のがんセンターが、水戸や宇都宮の患者さんの退院調整をしなければならない、というのはもちろん容易なことではない。

であるならば、退院調整を地域の側にシフトすることはできないだろうか。地域ごとに退院支援を行うトランジションセンターの機能を持たせる。そして、患者さんが帰りたいといった翌日にはおうちに帰れる、そんな状況を作ることはできないだろうか。

③在宅療養継続

なんとか家に帰ることができた人も全員がハッピーというわけではない。

在宅療養の継続を断念するケースも実は少なくない。

そのうちの29%は患者さんの身体症状が理由で、そして同率29%が家族の精神的負担が原因で在宅療養が終了となってしまっている。

遺族調査によると、亡くなる前の1か月間、強い痛みに苦しんでいたという在宅のがん患者さんがなんと30%もおられる。

近年はオピオイドの進化で、しかるべき薬剤と投与法の選択が行われれば、痛みが理由で緩和ケア病棟に、というケースはほとんどないはずだが、ここは地域によって対応力に差が大きいのが実情だ。

また、モルヒネの持続皮下投与など、注射による鎮痛は在宅医のみならず、訪問看護師や薬局の機能によっても左右される。

在宅緩和ケアを均霑化する仕組み、特にソロプラクティス、専門医のいない在宅ケアチームをバックアップするモバイルチームの制度化は検討してもよいのではないか。

また、ご家族の負担については、本来利用可能であるはずの介護保険制度がうまく活用されていないという現状もある。

介護保険は要介護高齢者のみならず、40歳以上のがん患者さんも使えることになっているが、実際には、使いたかったのに使えなかった、というケースが3割近く存在する。申請してから実際に利用できるまでに時間がかかりすぎるのだ。また、介護保険が使えることを知らなかった、というケースもなんと7.5%も存在している。

最適なタイミングでの情報提供、そして使いたいときにすぐに使えるような制度の運用が必要だ。

規制改革推進会議でも議論したことがあるが、がんは老衰のようにゆっくり進むものではない。認定調査に1か月もかけられていたら介護保険サービスを使う前に亡くなってしまう。予後3か月未満と推定される末期がんの方については、暫定的に要介護3・4で利用を開始できるようにする、状況の変化があればすぐに要介護5扱いにできるなど、特例的な対応が必要ではないか。

今日は放送大学の教材の収録。

帝京大学の渡邊清高先生に、当方の訪問診療(在宅緩和ケア)にご同行いただくとともに、在宅緩和ケアの現状と将来について対談をさせていただいた。

先生のインタビューに答えていくことで、僕自身もこれまで感じていた課題を言語化し、在宅緩和ケアの重要性を酸認識するとともに、その解決のための具体的なアイデアについて思いを巡らせるよい機会となった。

もちろん現場の努力だけでなんとかできるものばかりではないが、とりあえずぶつぶつと文句を言っていても何も変わらないので、まずは自分たちでできることからアクションしていきたいと思う。

関係者のみなさま、貴重な機会をありがとうございました。